domenica 27 giugno 2010

sabato 26 giugno 2010

martedì 22 giugno 2010

lunedì 21 giugno 2010

giovedì 17 giugno 2010

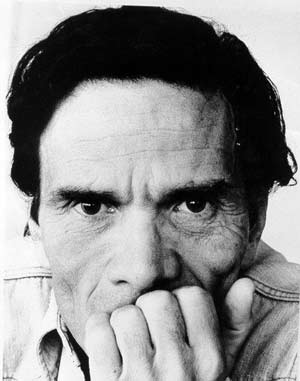

Quel ponte tra l'infinito e la terra

«Per vedere un panorama devi salire in alto, ma per osservare il panorama umano bisogna scendere in basso». Parola di Massimo Bubola, il cavaliere elettrico dal cuore folk, che lo scorso 20 maggio al Teatro Ciak di Milano si è esibito al fianco dell’inseparabile Eccher Band in versione allargata, con una sezione fiati (sax e tromba) capace di impreziosire un repertorio già di per sé solido.

Storico collaboratore di Fabrizio De André, e coautore con il compianto cantante genovese di alcune delle sue più belle canzoni (Fiume Sand Creek, Una storia sbagliata, Rimini, Quello che non ho, Andrea), Bubola ha aperto sulle note di La ballata dei luminosi giorni. «Si può perdere tutto senza aver mai rischiato niente», ha iniziato a cantare il cavaliere elettrico, per concludere il concerto con il cavallo di battaglia in onore dell’adorato azzurro irlandese. «Per fare questa canzone bisognerebbe aver bevuto come minimo due ettolitri di Guiness», ha detto Bubola al suo pubblico prima di salutarli sugli accordi di Il cielo d’Irlanda.

In occasione della presentazione ufficiale del dvd live in Castiglione, Massimo Bubola ha ripercorso all’insegna della memoria una carriera costellata di onestà intellettuale spesso introvabile nell’odierno panorama musicale. Quel che importa alla maggioranza –successo, visibilità, vendite – non sembra essere la stella polare del cantautore veneto, interessato più a comunicare qualcosa attraverso la forma poetica della canzone. Proprio la poesia è spesso parte integrante, soprattutto nei contenuti, della sua opera.

«Lui non voleva la pace e non voleva la guerra, solo gettare quel ponte tra l’infinito e la terra» ha cantato in Dino Campana durante il concerto milanese, e come il giovane poeta anche Massimo Bubola ha cercato di gettarlo, quel ponte tra il palco e la platea, per cantarci di uomini e donne, con storie semplici nel vortice della Storia più buia (la guerra descritta in Andrea e Rosso su verde), al ritmo del rock puro e duro. Un rock con spruzzi di folk, tra accordi di chitarre e un’armonica sempre pronta a suonare, nell’intimità di un racconto musicale che continua a fare il suo sporco mestiere: parlarci di quel misterioso panorama umano in cui ci troviamo a vivere, almeno per una sera da spettatori.

Storico collaboratore di Fabrizio De André, e coautore con il compianto cantante genovese di alcune delle sue più belle canzoni (Fiume Sand Creek, Una storia sbagliata, Rimini, Quello che non ho, Andrea), Bubola ha aperto sulle note di La ballata dei luminosi giorni. «Si può perdere tutto senza aver mai rischiato niente», ha iniziato a cantare il cavaliere elettrico, per concludere il concerto con il cavallo di battaglia in onore dell’adorato azzurro irlandese. «Per fare questa canzone bisognerebbe aver bevuto come minimo due ettolitri di Guiness», ha detto Bubola al suo pubblico prima di salutarli sugli accordi di Il cielo d’Irlanda.

In occasione della presentazione ufficiale del dvd live in Castiglione, Massimo Bubola ha ripercorso all’insegna della memoria una carriera costellata di onestà intellettuale spesso introvabile nell’odierno panorama musicale. Quel che importa alla maggioranza –successo, visibilità, vendite – non sembra essere la stella polare del cantautore veneto, interessato più a comunicare qualcosa attraverso la forma poetica della canzone. Proprio la poesia è spesso parte integrante, soprattutto nei contenuti, della sua opera.

«Lui non voleva la pace e non voleva la guerra, solo gettare quel ponte tra l’infinito e la terra» ha cantato in Dino Campana durante il concerto milanese, e come il giovane poeta anche Massimo Bubola ha cercato di gettarlo, quel ponte tra il palco e la platea, per cantarci di uomini e donne, con storie semplici nel vortice della Storia più buia (la guerra descritta in Andrea e Rosso su verde), al ritmo del rock puro e duro. Un rock con spruzzi di folk, tra accordi di chitarre e un’armonica sempre pronta a suonare, nell’intimità di un racconto musicale che continua a fare il suo sporco mestiere: parlarci di quel misterioso panorama umano in cui ci troviamo a vivere, almeno per una sera da spettatori.

La nostra vita, di Daniele Luchetti

«Chissà dove sei, anima fragile», canta Claudio pensando alla moglie Elena, morta dopo aver dato alla luce Vasco, il loro terzo figlio. I due giovani genitori (Elio Germano e Isabella Ragonese) - innamoratisi sulle note della canzone Anima fragile di Vasco Rossi - si vogliono bene come quando erano fidanzatini alle prime armi. Se possono, figli permettendo, cercano ancora l'occasione giusta per amarsi appassionatamente. La macchina a mano diretta da Daniele Luchetti nel suo ultimo film La nostra vita, presentato in concorso al 63esimo Festival di Cannes, li segue da vicino in un corpo a corpo che cerca di catturarne respiri e speranze.

Rimasto (quasi) da solo ad accudire tre bambini piccoli, grazie all'aiuto del fratello Piero (Raoul Bova) e della sorella Loredana (Stefania Montorsi) Claudio riesce a concentrarsi sul lavoro da operaio edile nel tentativo di fare il salto di qualità alla ricerca del suo primo subappalto, rigorosamente in nero. Quando viene a sapere della morte di un guardiano rumeno per un incidente sul cantiere, decide di ricattare il collega Porcari (Giorgio Colangeli): in cambio del suo silenzio, Claudio vuole in affidamento un palazzo tutto per lui. Ma la vita nell'edilizia è dura: tra prestiti, pagamenti e tempi di consegne, non si può sgarrare di una virgola.

Ambientata nella Roma delle periferie, una città in continua trasformazione fisica e sociale, la storia - scritta da Sandro Petraglia, Stefano Rulli e Daniele Luchetti - ci parla di un'Italia avida di soldi e potere, ma anche legata ai valori della famiglia. Spesso gli stranieri appaiono più umani degli italiani, in un Paese dove si rischia un razzismo al contrario, come dice Celeste (Awa Ly), la ragazza di Ari (Luca Zingaretti), il pusher in carrozzina vicino di casa di Claudio. Quella dei clandestini sfruttati dal padrone italiano, è una rivolta silenziosa che rischia di esplodere da un momento all'altro come succede sul cantiere a Claudio (indietro di mesi sui pagamenti agli operai).

La pellicola di Luchetti - pur rischiando a volte di essere sopra le righe (vedi la sequenza del funerale di Elena) - coinvolge in parte lo spettatore grazie alle buone interpretazioni degli attori: da ricordare Elio Germano e Isabella Ragonese su tutti, credibili nel ruolo di una coppia alle prese con le difficoltà quotidiane. Resta però l'amaro in bocca per un film che avrebbe potuto distaccarsi da una visione eccessivamente didascalica della vita (i personaggi sembrano a volte ricalcare più dei luoghi comuni che delle persone reali) e da quel pizzico di politicamente corretto che contribuisce a rappresentare gli stranieri come i veri moralizzatori di un'Italia alla ricerca della coscienza perduta. Chi è innocente scagli la prima pietra.

Rimasto (quasi) da solo ad accudire tre bambini piccoli, grazie all'aiuto del fratello Piero (Raoul Bova) e della sorella Loredana (Stefania Montorsi) Claudio riesce a concentrarsi sul lavoro da operaio edile nel tentativo di fare il salto di qualità alla ricerca del suo primo subappalto, rigorosamente in nero. Quando viene a sapere della morte di un guardiano rumeno per un incidente sul cantiere, decide di ricattare il collega Porcari (Giorgio Colangeli): in cambio del suo silenzio, Claudio vuole in affidamento un palazzo tutto per lui. Ma la vita nell'edilizia è dura: tra prestiti, pagamenti e tempi di consegne, non si può sgarrare di una virgola.

Ambientata nella Roma delle periferie, una città in continua trasformazione fisica e sociale, la storia - scritta da Sandro Petraglia, Stefano Rulli e Daniele Luchetti - ci parla di un'Italia avida di soldi e potere, ma anche legata ai valori della famiglia. Spesso gli stranieri appaiono più umani degli italiani, in un Paese dove si rischia un razzismo al contrario, come dice Celeste (Awa Ly), la ragazza di Ari (Luca Zingaretti), il pusher in carrozzina vicino di casa di Claudio. Quella dei clandestini sfruttati dal padrone italiano, è una rivolta silenziosa che rischia di esplodere da un momento all'altro come succede sul cantiere a Claudio (indietro di mesi sui pagamenti agli operai).

La pellicola di Luchetti - pur rischiando a volte di essere sopra le righe (vedi la sequenza del funerale di Elena) - coinvolge in parte lo spettatore grazie alle buone interpretazioni degli attori: da ricordare Elio Germano e Isabella Ragonese su tutti, credibili nel ruolo di una coppia alle prese con le difficoltà quotidiane. Resta però l'amaro in bocca per un film che avrebbe potuto distaccarsi da una visione eccessivamente didascalica della vita (i personaggi sembrano a volte ricalcare più dei luoghi comuni che delle persone reali) e da quel pizzico di politicamente corretto che contribuisce a rappresentare gli stranieri come i veri moralizzatori di un'Italia alla ricerca della coscienza perduta. Chi è innocente scagli la prima pietra.

Prince of Persia, di Mike Newell

Da trovatello di strada a principe di Persia. Siamo nel VI secolo, e questo è il destino di Dastan, orfano che grazie alla sua forza d'animo riuscirà a scalare i gradini della piramide sociale persiana. Per aver difeso un amico sorpreso a rubare una mela, ridicolizzando le guardie che invano avevano tentato di catturarlo, Dastan fa breccia nel cuore del Re Sharaman (Ronald Pickup). Da quel giorno, il piccolo predestinato crescerà tra gli agi della vita reale insieme ai fratellastri Tus (Richard Coyle) e Garsiv (Toby Kebbell), e al fianco dell'amato zio Nizam (Ben Kingsley).

Sin da bambino, il giovane orfanello - protagonista del film Prince of Persia: le Sabbie del Tempo diretto dal regista Mike Newell - ha un talento innato: è capace di saltare da un tetto all'altro con facilità inaudita. Passano gli anni e le sue doti fisiche sembrano migliorare, e anche esteticamente Dastan è un belvedere (interpretato da un Jake Gyllenhaal in ottima forma fisica).

Il film - prodotto dalla Walt Disney e da Jerry Bruckheimer, e tratto dal famoso videogioco creato nel 1989 da Jordan Mechner - ci narra le avventure del principe alle prese con una minaccia che potrebbe mettere a rischio il mondo intero. Quando i suoi fratelli decidono, malgrado il parere contrario del Re, di attaccare Alamut (resa molto bene dagli effetti speciali), Dastan saprà dimostrare tutto il suo valore in battaglia, riuscendo ad espugnare per primo le mura della città santa. Tus e Garsiv pensano che qui siano nascoste le armi destinate ai nemici del regno persiano, ma in realtà il giovane principe scoprirà che Alamut nasconde un tesoro di ben altra caratura: a custodirlo è la bellissima principessa Tamina (Gemma Arterton).

Si tratta di un antico pugnale dal manico di vetro, all'interno del quale è custodita la sabbia del tempo, la chiave per invertire il corso degli eventi. Alla morte del Re Sharaman, tutti accusano Dastan dell'omicidio: inizierà così l'avventura di Dastan e Tamina, in fuga dai loro nemici nel tentativo di dimostrare l'innocenza del principe e scoprire il vero colpevole della morte del Re.

La pellicola diretta da Newell non rischia più di tanto, affidandosi alla solita dose massiccia di azione con effetti speciali pompati al massimo, alla prevedibile storia d'amore che sboccia tra i due protagonisti (in attesa del fatidico bacio d'ordinanza che sembra non arrivare mai) e ad un'ironia fasulla tanto basta per strappare qualche stanco sorriso. E sui titoli di coda la domanda nasce spontanea: il gioco valeva la candela? Parola al botteghino.

Sin da bambino, il giovane orfanello - protagonista del film Prince of Persia: le Sabbie del Tempo diretto dal regista Mike Newell - ha un talento innato: è capace di saltare da un tetto all'altro con facilità inaudita. Passano gli anni e le sue doti fisiche sembrano migliorare, e anche esteticamente Dastan è un belvedere (interpretato da un Jake Gyllenhaal in ottima forma fisica).

Il film - prodotto dalla Walt Disney e da Jerry Bruckheimer, e tratto dal famoso videogioco creato nel 1989 da Jordan Mechner - ci narra le avventure del principe alle prese con una minaccia che potrebbe mettere a rischio il mondo intero. Quando i suoi fratelli decidono, malgrado il parere contrario del Re, di attaccare Alamut (resa molto bene dagli effetti speciali), Dastan saprà dimostrare tutto il suo valore in battaglia, riuscendo ad espugnare per primo le mura della città santa. Tus e Garsiv pensano che qui siano nascoste le armi destinate ai nemici del regno persiano, ma in realtà il giovane principe scoprirà che Alamut nasconde un tesoro di ben altra caratura: a custodirlo è la bellissima principessa Tamina (Gemma Arterton).

Si tratta di un antico pugnale dal manico di vetro, all'interno del quale è custodita la sabbia del tempo, la chiave per invertire il corso degli eventi. Alla morte del Re Sharaman, tutti accusano Dastan dell'omicidio: inizierà così l'avventura di Dastan e Tamina, in fuga dai loro nemici nel tentativo di dimostrare l'innocenza del principe e scoprire il vero colpevole della morte del Re.

La pellicola diretta da Newell non rischia più di tanto, affidandosi alla solita dose massiccia di azione con effetti speciali pompati al massimo, alla prevedibile storia d'amore che sboccia tra i due protagonisti (in attesa del fatidico bacio d'ordinanza che sembra non arrivare mai) e ad un'ironia fasulla tanto basta per strappare qualche stanco sorriso. E sui titoli di coda la domanda nasce spontanea: il gioco valeva la candela? Parola al botteghino.

I gatti persiani, di Bahman Ghobadi

A cosa serve la musica? A Negar e ad Ashkan, due giovani fidanzati iraniani con la passione per l’indie rock, servirà a partire per l’Europa, destinazione Londra, con il sogno di potersi esibire davanti a un pubblico pronto ad applaudirli. In Iran sarebbe praticamente impossibile visto che la musica occidentale è legalmente bandita. I due attori (Negar Shaghaghi e Ashkan Koshanejad) – che interpretano loro stessi nel film I gatti persiani diretto dal regista iraniano Bahman Ghobadi – chiedono aiuto a Nader (Hamed Behdad), un giovane tuttofare che cercherà di procurargli dei passaporti falsi, e intanto gli farà anche un po’ da manager.

Negar e Ashkan fanno coppia fissa, lei alla voce e lui alle tastiere, nel tentativo di formare nel più breve tempo possibile un gruppetto per l’esibizione a Londra. Ma tutto gli remerà contro: anche solo per fare le prove, infatti, i ragazzi sono costretti a nascondersi ai controlli della polizia, in una stalla oppure in uno scantinato, per evitare di essere scoperti e quindi arrestati. Basta sgarrare nei testi delle proprie canzoni per assicurarsi ben tre anni di carcere: questa è la prassi a Teheran.

Il regista entra in punta di piedi nelle vicende di Negar e Ashkan per testimoniare la realtà della musica underground di stanza in Iran. Qui senza autorizzazioni non potresti girare nemmeno un fotogramma, ma Ghobadi ci è riuscito in sole tre settimane, con una piccola troupe, una sceneggiatura non ben definita e due arresti alle spalle che han fatto perdere due giorni di lavoro. Il film, a metà strada tra documentario e opera di finzione, mostra chiaramente le difficoltà fisiche e morali che i due giovani subiscono per poter suonare la loro musica.

La colonna sonora impreziosisce le immagini di una Teheran tanto bella quanto crudele verso la propria gioventù costretta a vivere in patria come gatti persiani: rinchiusi in casa, senza libertà e in cerca di un nascondiglio dove poter ancora una volta dare ritmo ai propri sogni. A cosa serve la musica, allora? A sentirsi giovani in un paese senza futuro.

Negar e Ashkan fanno coppia fissa, lei alla voce e lui alle tastiere, nel tentativo di formare nel più breve tempo possibile un gruppetto per l’esibizione a Londra. Ma tutto gli remerà contro: anche solo per fare le prove, infatti, i ragazzi sono costretti a nascondersi ai controlli della polizia, in una stalla oppure in uno scantinato, per evitare di essere scoperti e quindi arrestati. Basta sgarrare nei testi delle proprie canzoni per assicurarsi ben tre anni di carcere: questa è la prassi a Teheran.

Il regista entra in punta di piedi nelle vicende di Negar e Ashkan per testimoniare la realtà della musica underground di stanza in Iran. Qui senza autorizzazioni non potresti girare nemmeno un fotogramma, ma Ghobadi ci è riuscito in sole tre settimane, con una piccola troupe, una sceneggiatura non ben definita e due arresti alle spalle che han fatto perdere due giorni di lavoro. Il film, a metà strada tra documentario e opera di finzione, mostra chiaramente le difficoltà fisiche e morali che i due giovani subiscono per poter suonare la loro musica.

La colonna sonora impreziosisce le immagini di una Teheran tanto bella quanto crudele verso la propria gioventù costretta a vivere in patria come gatti persiani: rinchiusi in casa, senza libertà e in cerca di un nascondiglio dove poter ancora una volta dare ritmo ai propri sogni. A cosa serve la musica, allora? A sentirsi giovani in un paese senza futuro.

mercoledì 16 giugno 2010

domenica 13 giugno 2010

mercoledì 9 giugno 2010

martedì 8 giugno 2010

giovedì 3 giugno 2010

mercoledì 2 giugno 2010

martedì 1 giugno 2010

Iscriviti a:

Post (Atom)