di Paolo Massa

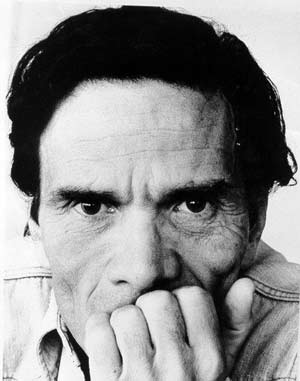

di Paolo Massa E se la scrittura, giorno dopo giorno, del suo personalissimo diario avesse dato a Cesare Pavese la forza per continuare a vivere, per meglio comprendere il travaglio della sua esistenza terrena? E se l’interruzione di quella corrispondenza con la propria anima gli avesse anche fatto decidere, dopo vari tentativi falliti, di porre fine alla sua vita? A rileggere Il mestiere di vivere, raccolta sotto forma di diario delle confessioni a cuore aperto dello scrittore piemontese, ci vien da pensare che quest’opera, pubblicata postuma nel 1952 da Einaudi dopo la morte due anni prima di Pavese, significò molto per l’autore tanto da scrivervi alla data 16 agosto 1950: “La mia parte pubblica l’ho fatta – ciò che potevo. Ho lavorato, ho dato poesia agli uomini, ho condiviso le pene di molti”; per poi proseguire il 18 agosto: “Tutto questo fa schifo. Non parole. Un gesto. Non scriverò più”. Solo qualche giorno dopo, il 27 agosto 1950, lo scrittore cederà il passo all’uomo (forse) distrutto dall’ennesima delusione d’amore, imboccando la tragica via del suicidio. Sembra quasi che Pavese, nell’imprimere su carta le riflessioni sulla propria vita, sapesse che quelle pagine si sarebbero concluse insieme a lui, con la sua morte, quando non ci sarebbe stato più un motivo per scrivere. A rileggerle, quelle riflessioni, a cento anni dalla sua nascita (nel 1908) in un piccolo paese in provincia di Cuneo, fa una certa impressione notare l’estrema attualità dei pensieri intimi di Pavese, che in un dialogo incessante con i suoi lettori, oggi come ieri, sembra parlarci di sé stesso ma anche di noi tutti. Ecco perché avvicinarsi allo scrittore piemontese, e al suo mestiere di vivere, vuol dire farsi un esame di coscienza letterario, pronti magari a riconoscersi nelle sfumature dei sentimenti dell’autore. “Leggendo non cerchiamo idee nuove” scrive il 3 dicembre 1938, “ma pensieri già da noi pensati, che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Ci colpiscono degli altri le parole che risuonano in una zona già nostra – che già viviamo – e facendola vibrare ci permettono di cogliere nuovi spunti dentro di noi”. Alla data 29 settembre 1938 invece leggiamo: “Si odia ciò che si teme, ciò quindi che si può essere, che si sente di essere un poco. Si odia se stessi”. Le riflessioni di Pavese sono lucidissime nel delineare i turbamenti dell’animo umano, che diventano i turbamenti dell’umanità intera alle prese con le frustrazioni quotidiane: si legge così al giorno 26 novembre 1937 che “Tutti gli uomini hanno un cancro che li rode, un escremento giornaliero, un male a scadenza: la loro insoddisfazione”. Quello stesso cancro che portò al suicidio Cesare Pavese? Quella stessa insoddisfazione che gli fece scrivere che “tutto il problema della vita è (…) come rompere la propria solitudine, come comunicare con gli altri”? Non resta altro che affidarci, in mancanza di risposte certe, alle parole e alle speranze dell’autore stesso, che il 16 febbraio 1936 si chiedeva “Quale mondo giaccia di là di questo mare non so, ma ogni mare ha l’altra riva, e arriverò”. Raggiunse mai quell’altra riva, Cesare Pavese?

Nessun commento:

Posta un commento