I numeri parlano chiaro. L’immigrazione, qui in Italia – almeno quella regolare, con relativo permesso di soggiorno e contratto di lavoro – è in continuo aumento. A confermarcelo è il 17° rapporto della Caritas-Migrantes, secondo il quale nel 2006 c’è stato un aumento del 21,6% di immigrati regolari (circa 700 mila in più rispetto al 2005).

In tutto, sul nostro territorio, ci sono 3 milioni e 690 mila stranieri, pari al 6,2% della popolazione italiana contro una media dei paesi Ue del 5,6%. Insomma, come ha evidenziato anche il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il rapporto della Caritas “conferma il contributo decisivo del lavoro immigrato alla produzione di beni e servizi, al pagamento dei contributi e delle imposte”.

Proprio per questo, secondo il ministro per la Solidarietà Sociale Paolo Ferrero, visto che “gli immigrati producono il 6,1% del Pil, pari ad oltre 90 miliardi di euro”, è bene che “ora si spendano parte delle loro tasse (1,87 miliardi) per politiche di integrazione”.

Una buona idea, alla luce dei numerosi disagi che tanti immigrati regolari vivono sulla loro pelle. Ne è un esempio Elmonaduir Abderrahim, nato in Marocco 38 anni fa e trasferitosi nel Bel Paese nel 1998. “Prima in Toscana e poi qui a Roma” come ci ha detto qualche giorno fa durante la sua giornata di lavoro dietro un bancone di libri usati in Viale Marco Fulvio Nobiliore.

Arrivato in Italia attraverso la Spagna e la Francia, Elmonaduir ha deciso di raggiungere i suoi fratelli che, già dal 1985, si trovano qui a Roma. “In Marocco ho frequentato fino alla quinta, due classi prima dell’ammissione all’università” ci dice Elmonaduir, e poi come tanti altri extracomunitari, dinanzi alla mancanza di un lavoro, ha deciso di emigrare.

“In Marocco riesci a guadagnare 5 euro al giorno, giusto per comprarti un pacchetto di sigarette” ci dice ridendo, “mentre qui in Italia 50, 60 euro al giorno, ma non sempre, riesco a guadagnarli, e a me va bene così”. Quando gli chiediamo quali sono i problemi che deve affrontare per poter sopravvivere, lui ci risponde: “casa e lavoro”.

Difatti, per ora, è costretto a vivere in un appartamento a 750 euro al mese, con cucina e due camere: “In questa casa viviamo in cinque, con i miei fratelli e i loro figli” ci dice con un pizzico di amarezza, consapevole che fino a quando non troverà casa sarà dura realizzare il suo sogno. Qual è il tuo sogno, Elmonaduir? “Portare in Italia mia moglie”.

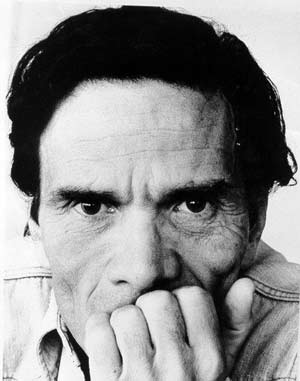

Diversa invece la storia di Habib Ahasan, “ma tutti mi chiamano Milton” ci dice appena lo conosciamo. Nato in Bangladesh nel 1976, con una laurea nientemeno che in economia, dal 2000 si è trasferito in Italia, qui a Roma, alla ricerca di quel lavoro tanto difficile da trovare nel suo Paese. Col senno di poi, ci dice Milton, “ho perso solo tempo a studiare, forse era meglio fare il meccanico”.

Come per Elmonaduir, anche per Milton il lavoro resta il primo problema da risolvere, soprattutto per chi aspira ad una vita più che dignitosa. E la dignità, nel caso di Milton, ci sembra il miglior pregio di questo giovane asiatico che vende scarpe per le strade di Roma.

Come ti trovi in Italia, Milton? “Qui c’è meno razzismo” ci dice pensando ai tanti amici italiani che si è fatto negli anni. In particolare a Daniele, “che ha fatto tanto per me, insegnandomi per esempio la lingua italiana”. E il ricordo dei primi tempi a Roma, “quando appena arrivato non conoscevo tante persone”, è ormai acqua passata.

Tornerai un giorno in Bangladesh? “Pensa che lì alcuni miei amici” ci dice Milton “lavorano 8, 10 ore al giorno in fabbrica per 80, 90 euro al mese”. Quanto guadagni invece qui in Italia? “Posso guadagnare 60, a volte anche 160 euro al giorno”. Difficile che ritorni in patria, Milton, anche se un pezzo del suo cuore, lì in Bangladesh, l’ha lasciato: sua moglie Asma, sposata nel 2005, nella speranza che al più presto possano vivere insieme.

Elmonaduir e Milton, due storie di ordinaria immigrazione, uno dal Marocco e l’altro dal Bangladesh, alla fin fine qualcosa in comune ce l’hanno, ovvero lo stesso sogno nel cassetto: potersi fare una famiglia.

Ci riusciranno qui in Italia?

Un altro anno sta finendo. Come un altro Natale all’insegna della serenità e della gioia. E’ in queste giornate di festa che spesso ripenso ai giorni andati, alle mie esperienze passate, e ai cambiamenti che – soprattutto nell’anno 2007 di nostra vita – hanno scalfito, nel bene e nel male, i miei acerbi ventidue anni.

Un altro anno sta finendo. Come un altro Natale all’insegna della serenità e della gioia. E’ in queste giornate di festa che spesso ripenso ai giorni andati, alle mie esperienze passate, e ai cambiamenti che – soprattutto nell’anno 2007 di nostra vita – hanno scalfito, nel bene e nel male, i miei acerbi ventidue anni.